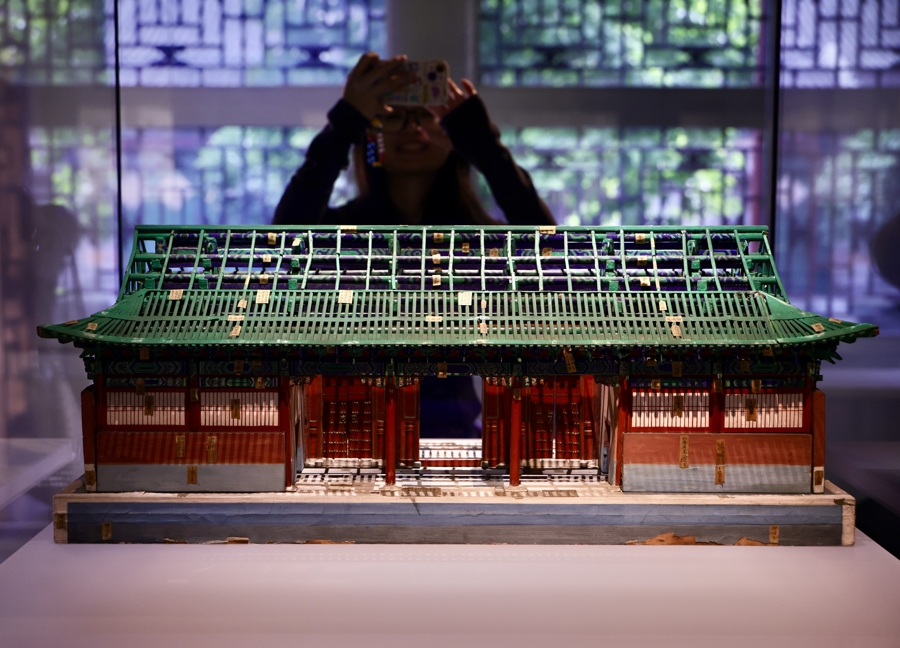

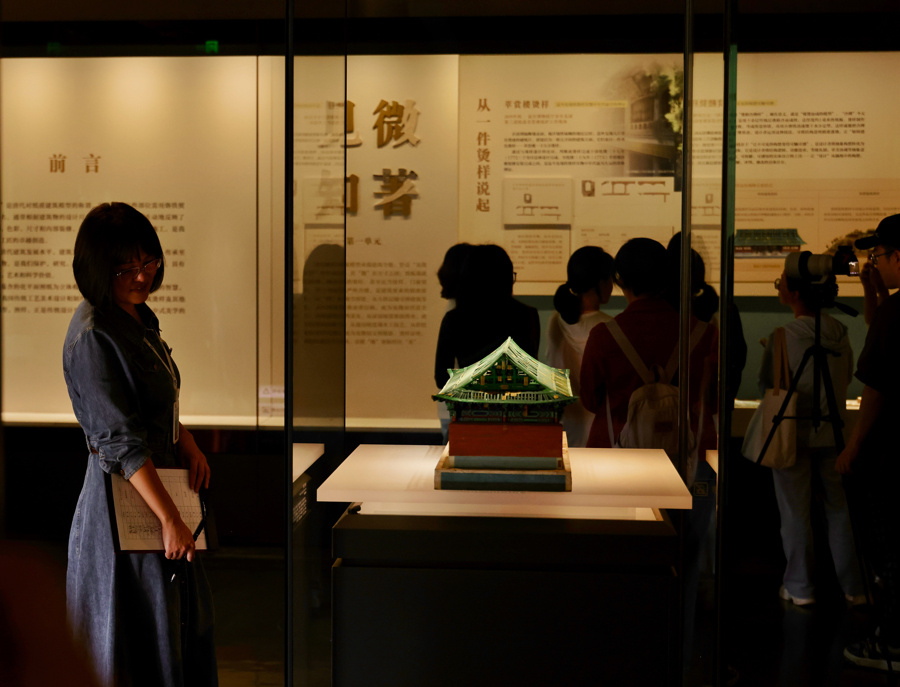

你可知道,清代皇帝如何审批重大工程?答案就藏在一种用烙铁熨烫成型的纸质模型——“烫样”之中。日前在恭王府揭幕的“始作以成——从烫样说起”特展,首次系统呈现清代皇家建筑烫样这一立体设计瑰宝,72件珍贵烫样与6件现代工艺模型共同揭秘中国古代营建智慧,展现方寸之间承载的东方美学与科学精神。

展出烫样

展出烫样

见微知著:方寸之间的乾坤万象

“烫样”,这个对现代人略显陌生的词汇,是清代对纸质建筑模型的称谓。其名源于制作过程中,工匠需以烙铁熨烫细节使其定型的独特工艺。这些看似小巧的模型,实则是清代建筑艺术与技术水平的生动载体,是后世保护、研究与复原古建筑不可或缺的宝贵信史。

展览第一单元“见微知著”,便将这份“微缩的宏大”展现得淋漓尽致。步入此间,仿佛打开了清代皇家建筑的“设计中枢”。故宫博物院藏清同治年间为重修圆明园所制的“九洲清晏殿烫样”与“万方安和殿烫样”静置于展柜中,殿宇巍峨之势、檐角飞举之姿尽收眼底。更令人惊叹的是,室内数十槽精雕细琢的装修、乃至案几床榻的细微陈设,皆一一呈现。它们当年曾置于帝后案前,供其审阅定夺,是连接设计构想与实体建筑的桥梁。

展览现场

展览现场

与之呼应的是清华大学珍藏的“清样式雷内檐装修板片烫样”,这批首次部分公开露面的珍贵藏品51配资网,如同大型烫样的“设计元素库”,琳琅满目的门窗、隔扇、花罩样式,静候着决策者的挑选与批示。另一件“地安门烫样”则以其巧思引人驻足:揭去最上层的黄色琉璃瓦顶,内部严谨科学的梁架结构赫然在目,其上密布标注着开间、柱高、柱径等关键数据的黄色签条,清晰揭示了烫样作为“立体设计说明书”在审批与施工中的核心作用。方寸之间,不仅是艺术的呈现,更是营造法则的精准传递。

天坛祈年殿大木木样

天坛祈年殿大木木样

有模有样:图样规矩与宫廷生活美学

如果说烫样聚焦于建筑本体,那么展览的第二单元“有模有样”则将视野扩展至清代社会生产生活的广阔图景。模型与图样,如同无形的规矩,塑造着从国家礼仪到日常生活的方方面面。

冠样

冠样

一幅《同治大婚彩棚图轴》设计图样拉开了此单元的序幕,将皇家庆典的规制与气象徐徐展开。紧随其后的,是以同治皇帝大婚瓷、慈禧太后专用瓷为代表的瓷器“画样”。这些绘制精良的设计稿,与最终烧制完成的精美瓷器并置展出,直观展现了从纸面蓝图到实体器物的转化过程。印样、冠样、鞋样、活计样、乃至制作宫廷点心的模子……这些曾经深藏宫闱的各式图样与模具,与它们对应的成品一同呈现,许多均为首次展出。十余组图样、模具与实物的并置,宛如一场跨越百年的“设计成果展”,串联起宫廷生活的雅致与严谨,也让观众得以窥见清代手工业体系严密的设计流程、精湛的生产技艺与独特的审美风格。

慎终如始:终极关怀与技艺传承

展览的终章“慎终如始”,将目光投向清代烫样中地位最核心、设计最考究的品类——陵寝烫样。陵寝,关乎帝王的终极归宿,其营造自是国之大事。皇帝不仅亲自勘定风水宝地,更深度参与从宏观规制到细微装饰的全过程。这使得陵寝烫样必须精准无误地传达皇家意志,不容丝毫差池。

故宫博物院所藏“普祥峪地面、地宫建筑烫样”,是清慈安太后的陵寝模型,保存相对完好,仿佛仍带着当年呈送御览时的庄重与审慎。而一件根据德国柏林工业大学提供的3D扫描数据打印的“清惠陵明楼地宫模型”,则以当代科技与传统智慧对话的方式,惊艳亮相。其每一个构件皆可拆卸,清晰揭示了陵寝建筑的内部结构与逻辑奥秘。

“清惠陵明楼地宫模型”3D打印模型

“清惠陵明楼地宫模型”3D打印模型

展览现场还呈现了基于恭王府遗址研究与传统技艺复原制作的4件现代烫样作品,配以制作过程视频,让观众直观感受这项古老技艺的生命力。

“始作以成”,取自恭王府大戏楼匾额,意为着手开创,并在过程中得以完成。这不仅是对传统造物全过程的精辟概括,亦是对文化遗产保护与传承的深刻启示。这些留存至今的烫样与图样,是中国古代工匠卓越智慧的结晶,是中式美学与哲学思想的立体表达,更是连接古今、沟通中外的文化使者。

展览由文化和旅游部恭王府博物馆与故宫博物院联合主办,清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆协办,将持续至2025年12月25日。

诚信双盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。